お知らせ・イベント INFORMATION

大井川知事と語ろう!新しい茨城づくり<八郷留学>

「大井川知事と語ろう!新しい茨城づくり」では、地域に根ざし、特色ある活動をしている団体等の活動拠点に知事がお伺いし、直接県民との対話と本音の議論を通し、「新しい茨城づくり」の理念を共有することを目的として、少人数による座談形式での対話集会を行っています。

令和6年度 第4回「大井川知事と語ろう!新しい茨城づくり」(令和7年2月28日)

令和6年度 第4回「大井川知事と語ろう!新しい茨城づくり」が、2月28日(金曜日)石岡市内で行われました。

今回は、石岡市八郷地区において、地域内外の子どもたちに自然体験プログラムを提供する団体「八郷留学」の皆さんと、「自然体験を通じた『八郷を八郷であり続けさせる』未来の実現に向けて」のテーマで、活発な意見交換を行いました。

八郷留学では、子どもたちが八郷に「留学する」という設定で、主に土日や長期休暇を中心として、八郷ならではの自然や里山の暮らしを体験してもらうプログラムを提供しています。

現在、八郷出身のメンバーを中心に活動されており、今回の対話集会には7名が参加してくださいました。

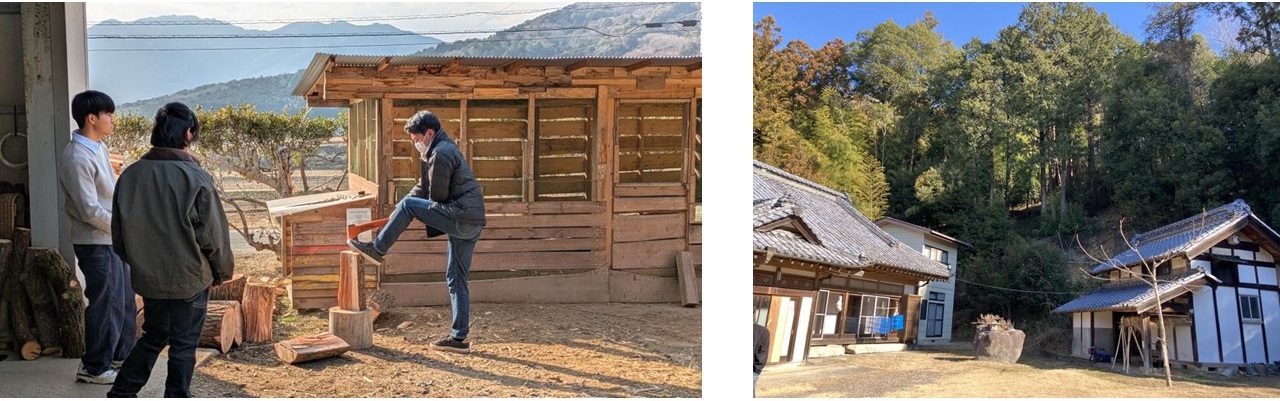

◆対話集会の様子

意見交換に先立ち、八郷留学代表の原部直輝さんから、自然体験プログラムの説明をいただきました。

プログラムでは、八郷の豊かな自然の中での「暮らし」や「遊び」を通じて、子どもたちの生きる力や学びを育むことを目的としています。そして、地域の山林や、田畑などの農的資源をプログラム内で有効活用することで、八郷の自然や里山を保全したいという思いを持って、活動されています。

現在は小中学生の子どもたちを対象に、稲刈りや餅つき、干し柿づくりと言った季節ごとのプログラムを提供し、八郷の暮らしを体験してもらっているそうです。

プログラムで使用されている道具や施設等をご紹介いただき、知事も興味深く見学しました。

◆意見交換

次に会場を母屋に移し、原部代表から事業内容のご説明をいただきながら、意見交換を行いました。

八郷留学は「暮らしも遊びも物語も作るのは全部きみだ」をコンセプトとして、地元出身の原部代表が2020年に設立しました。八郷出身の保育士や大学生スタッフなどを中心として、時には地域の住民等にも協力してもらい、プログラム運営を行っています。

設立当初は石岡市内からの応募がほとんどでしたが、徐々に市外からの応募も増え、現在は他市町村や、県外・海外からの参加者も増加傾向にあるとのことです。

子どもたちを夢中にさせる活動は、自己肯定感や非認知能力の向上に寄与するといわれています。八郷留学でも、子どもが自由に自然と触れ合い、それぞれが目を輝かせて一生懸命になる「自然の中で何をするでもない時間」を大切にしているとのこと。参加者のリピート率も非常に高く、「八郷での暮らしの体験が本当に楽しい」と感想をもらうことも多いそうです。

そして、活動を通じて八郷の里山を積極的に保全活用し、農的暮らしを実践することが、教育的価値・地域資源の再認につながり、『八郷を八郷であり続けさせる』という思いの体現に結び付いていくとのお話もありました。「農地や山林、空き家の有効活用等を通して、市民・里山・自然のプライドを高め、八郷の自然と生活文化を継承したい。将来的には八郷を自然教育のメッカに、そして地域全体で子育てするまちとして、地域に還元していきたい」と語る原部代表。

知事も「『八郷留学』というネーミングは秀逸ですね。今は、何かを体験する『コト消費』に人気が出る時代。田畑や裏山など、一連の八郷の暮らしの舞台、プログラムのメニューを作ったことは素晴らしい。ここまで事業を成長させるのは、大変だったのではないですか」と、関心を持って聞き入りました。

また、知事がラーケーション等の説明をしながら平日稼働のアドバイスを行うなど、今後の展望も語られました。将来的な事業拡大や法人化などのビジョンを持ち運営されている八郷留学。小中学生だけでなく、高校生の課外活動、インバウンド向けの日本文化の体験旅行、様々な将来的発展など、今後の可能性について意見を交わす一幕もありました。

運営スタッフそれぞれの思いや進路等を伺う中では、「自然と向き合う体験は、単にコピーすることができない難しさがある。その分、作りがいがあり面白い。持続的に事業にコミットできる人材の確保が必要ですね」と、知事。原部代表も「八郷留学のスタッフは、自然や子どもたちに柔軟に対応できる、貴重な人材。将来的に、もっと人を雇えるような規模に事業を成長させていきたい」と語りました。

最後に、知事は「子どもたちが抱えている色々な問題を、自然体験を通じて乗り越えられるきっかけとなるような、教育上の価値も非常に高いユニークなプログラムを作っていらっしゃる。かつそれを持続可能なビジネスとして、しっかりとシステム化しようとしているところは、経営的なセンスを感じる。将来の可能性を非常に評価している。今後も頑張ってください」と激励しました。原部代表も「そのように可能性を評価していただき、ありがたい。自然教育といえば、茨城、八郷と言っていただけるように、今後も取り組みたい」と応えました。

対話集会にご参加いただいた皆様、この度はありがとうございました。