- トップページ

- 茨城のヒト・コト・バ

- 茨城のヒト

- Keicondoさん

茨城のヒト・コト・バ PEOPLE, THINGS, SPOTS OF IBARAKI

陶芸家

Keicondoさん

地域との関わりとものづくりへの想いでうまれる、笠間焼を広める循環

Keicondoさんの生まれ育った笠間市には、笠間焼という全国的にも有名な焼き物がある。作品を生み出す作家はもちろん、街には文化を広めるための学校やギャラリーも軒を連ね、笠間焼は市民にとって昔から馴染みの深い存在。そんな笠間市には毎年多くの料理人や観光客が訪れ笠間焼の魅力を知っていくそうで、緩やかではあるが確実に新たな出会いが紡がれている。

小さな頃から当たり前にあった笠間焼を、作り出す立場となったKeiさん。Keiさんは今、地元に根付いて、笠間焼と笠間の魅力を発信している。話を伺うと、Keiさんのものづくりへの思いや、多くの人と関わりを広げていく奥深さが垣間見えた。

陶芸の街・笠間

茨城県のちょうど中央に位置する笠間市は、日本三大稲荷として知られる笠間稲荷神社や、日本一の収穫量を誇る栗の栽培で知られる街だが、もう一つ、主要文化として全国的に有名な産業がある。それは江戸時代から続く焼き物文化、笠間焼だ。

笠間焼とは、笠間から筑波山にかけて産出される笠間粘土を原料にした焼き物。江戸時代中期から作られてきた歴史ある陶器でありながら、作品の種類や作風の幅が広く、作り手の豊かな感性が作品に反映されており、他に類を見ない表現の多様性を有している。

笠間の街なかには、陶芸家になるための技術や表現方法を学ぶことができる県立笠間陶芸大学校や、笠間工芸の丘を始めとする作家の作品を展示・購入できるギャラリーが数多くあり、笠間焼は地域住民にとっては馴染み深い存在といえる。

使い手が喜ぶものづくりをするために

そんな笠間市には、多くの作家が工房を構えており、JR友部駅から車で10分ほど走ったところにKeiさんは工房を構えている。

鉄であしらわれたネームプレートには『Keicondo』の文字。工房の扉は鉄板で覆われていて、大人の秘密基地のよう。一歩中へ入るとそこにはKeiさんの陶芸作品が所狭しと並んでいて、同じ形をしたものは一つもなく、どれも存在感を帯びていた。

工房に並ぶKeiさんの作品。全て手作りでそれぞれのかたちに想いがある。

「僕の作品づくりのポリシーは、『主役は料理である』ということを忘れないところにあります。料理や素材を引き立てる皿を作るために、自分のこだわりはもちろんですが、使ってくれる人の意見を必ず聞いて、ものづくりに反映させるようにしています」

それはKeiさんが笠間市で年に一回開催される「笠間の陶炎祭(ひまつり)」で都内の料理人と出会ってから生まれた想いでもある。この経験から、使い手を意識したものづくりを始めるようになり、今ではお客さんと直接話すため特急で東京に日帰りで行くこともあるそう。東京に行きやすい笠間の立地も、Keiさんの創作活動を支えているのかもしれない。

地域に根ざした作家活動

そんなKeiさんは生まれも育ちも笠間市で、父親が陶芸家なこともあり、自身も幼い頃から笠間の土に触れる機会が多く、常に笠間焼が身近にある生活をしてきた。

茨城県内の大学を卒業後、そのまま陶芸家の道を歩むと思いきや、最初に選んだ職業は意外にも民間企業での営業職。理由は「せっかく大学を出たので、陶芸家以外の仕事も一度はやってみたかった」からだそうだ。

彼のファーストキャリアはサラリーマンとして幕を開けたが、一年後には自分の中で営業をやりきったという気持ちが芽生え、早々に退職を決意。

その後、茨城県窯業指導所(現、茨城県立笠間陶芸大学校)へ入学し、陶芸家のいろはを2年間勉強。卒業後は、同級生である陶芸家の卵たちが修行の道を選ぶ中、Keiさんは感性の修行の一環として、青年海外協力隊に参加し、陶磁器隊員として南米ボリビアに渡った。現地では2年間、陶芸指導者として活動する中、笠間焼の文化も伝えていた。

「もともと飽き性な性格だけど、笠間焼は楽しいからずっと続けることができた」とKeiさん。

特に印象的だったのはボリビアで見た赤茶色に染まった高山、植物も育たない地域で見た、茶色や黄色が合わさったような大地。その景色は四季折々で変化する日本の山では決して見られないものであり、今のKeiさんの作品づくりにもつながっているという。

「一方で、笠間で活動することの良さも感じます。地元に根付いた活動をしていくと、作品を気に入ってくれた人が口コミで良さを広めてくれる。そうすると、結果的に海外にいたときより笠間焼を知ってもらえる機会が増えていると感じるんです」

Keiさんの工房にお客さんがやってきたときには、笠間焼だけではない街の魅力を直接案内し「せっかくなので、笠間のお店や観光スポットを回ってみたら楽しいと思いますよ」と勧めることもあるそう。

ポリシーをもって制作活動に励むKeiさんだが、自身の好奇心を武器にたくさんのアクションを起こした結果、幅広い交流を得ることができたそう。彼曰く「目の前に自分の興味があることがあったら勝手に身体が動いちゃう」のだそうで、その行動がKeiさんの今を築いている。

市民の憩いの場を歩く

Keiさんの作品は、自身の工房のほか、市内にある数多くのギャラリーで展示されている。笠間市には「ギャラリーロード」と呼ばれる全長2キロの道があり、その道中には笠間焼やガラス作品を扱うギャラリーがあったり、地元の美味しい料理を楽しめるカフェや食事処があったりと、散策しながら笠間の魅力を知ることができる。地元住民はもちろん、観光客も多く訪れる場所だ。

ギャラリーでは、笠間市内外の作家の作品を購入することができ、作家も在庫の確認や補充でたびたび出入りすることがあるため、タイミングが合えば好きな作家と出会える可能性もある。ギャラリーロードは、作家と器を使う人がつながる場とも言えるだろう。

Keiさんの工房。作品は市内のギャラリーで購入することができる。

Keiさんの作品を展示するギャラリーの一つで、ギャラリーロードにある「回廊ギャラリー 門」。中庭を囲うような回廊に作家の作品がずらりと並んでいて、ふらっと遊びに行くだけでも常に新鮮な気持ちになれる場所だ。Keiさん自身もまた、このギャラリーにふらっと訪れる人の1人。ギャラリーに訪れる際はオーナーと挨拶をかわしながら、近況なども話していくそう。コミュニケーションを大切にする理由を尋ねてみるとこんな答えが返ってきた。

「作家にとってものづくりは楽しいし、やりがいもあるんだけど、同時に作品を知ってもらい好きになってもらえなければ、商売としては決して成立しないですよね。この『知ってもらう』という部分を自分の代わりに引き受けてくれるギャラリーオーナーとの関わりは重要だし、無くしちゃいけないと思うんですよね」

また、回廊には数多くの作品が展示されており、Keiさんが訪れる際は、他の作家の作品も観賞している。

そして、馴染みの作家や特徴のある作品を手に取って「この作家さんの工房は僕の工房のすぐ近くなんです。古くから笠間で活動している人でね」「僕の作品は陶器、つまり土でつくっているんだけど、この人の作品は磁器なのが特徴なんです。磁器っていうのは石と粘土を混ぜた作品で、できあがったときがなめらかな仕上がりになるんですよ」など、魅力を続々と語っていく。

そう話すKeiさんの表情は、いきいきとしていた。ギャラリーのオーナーと気さくに話せることや同業の作家との距離が近いのも、この街の特徴であり強みなのかもしれない。

「回廊ギャラリー 門」のKeiさんのブース。木のぬくもりが調和して温かみがある。時々足を運んで在庫の確認をしているそうだ。

ギャラリーロードは、観光客や地元住民でも足を運びやすいように市の中心街にあり、作家とお客さんの交流の場になっている。その一方、Keiさんにとっての憩いの場のひとつが、Keiさんの工房から車で5分ほど離れたカフェ、「パン ド ムシャムシャ&コーヒー」。仕事の合間を縫って、このカフェでゆったりと時を過ごしているそうだ。自然に囲まれた隠れ家的な存在で、地元の主婦や家族がテラス席で談笑していることも多い。

「ここは僕にとっての癒しスポットですね。市内のギャラリーを回ってほっと一息つきたいときによく利用します」

「パン ド ムシャムシャ&コーヒー」にて。ギャラリーを回ったり工房にて仕事を終えた際に休憩がてら遊びに行くことがあるそう。

才能の掛け算で楽しいことを企てる

Keiさんは、幼少期から父親を始め笠間の地でたくさんの陶芸家と出会ってきた。笠間の作家たちは、昔から自由な雰囲気で伸び伸びと活動を続けており、今でもその特性は変わらず、陶芸仲間たちは程よい距離感で関わり合っている。

そんな作家仲間の一人、船串篤司(ふなくし・あつし)さんは、Keiさんと同じく笠間市で活動を続けている陶芸作家。笠間の陶芸家の下で6年間修行し、窯業指導所で釉薬を学んだ後、2009年に独立。2013年からはKeiさんと二人で定期的に企画展を開催し、互いの個性を掛け算したイベントを見事に成功させている。

船串さんの工房はKeiさんの工房から歩いて5分ほど。何気ない会話から企画展のアイデアが生まれることも。

企画展のフライヤーや展示期間中は、作品とともに凛とした姿でいることが多いが、普段は互いの工房にふらっと立ち寄って、他愛のない話から仕事の話まで幅広い話題を話し合うそう。

Keiさんや船串さんが工房を構える地域は、陶芸家だけでなくガラス工芸作家も工房を構える、作り手たちの集落のような場所だ。Keiさんの父の代から存在しているため歴史は古く、作家各々が制作しつつも、気になる時に声をかけ合えることができるコミュニティがゆるく存在している。作家同士にちょうどいい距離感があり、自発的にやりたいことを言い合い実行していく環境が笠間にはある。

新たな陶芸家のかたちを生み出す

近年、Keiさんは陶芸家という肩書を超えた活動にも意欲的に取組んでいる。その中でも、異業種間でのコラボレーション企画を考え、実行することが何より楽しいそうだ。

「市内のグラフィックデザイナーは、僕のやりたいことを整理してくれて。船串さんとの企画展のビジュアル作成を担当してもらっています。また、茨城出身のファシリテーターには、移住や地域創生のイベントにお声がけいただいて僕の作品を提供したこともありましたね。

普段から笠間焼を広めるためにいろいろなことに取組んでいますが、業種が違う人と関わると、僕とは違う価値観や新しい情報をたくさん教えてもらえるんです。それって単純に面白いだけじゃなくて、新しいことにチャレンジできるから、ものづくりに飽きることがないというか。常にワクワクして、新しいお客さんの反応をもらって作品づくりに活かせる。この循環がたまらなく楽しいです」

陶芸家としての軸は持ちながら、関わる人や作品を手に取る層は常に変わっていく。結果的に多くの人と笠間焼を通してお付き合いができるのは何よりもありがたい、とKeiさんは語る。

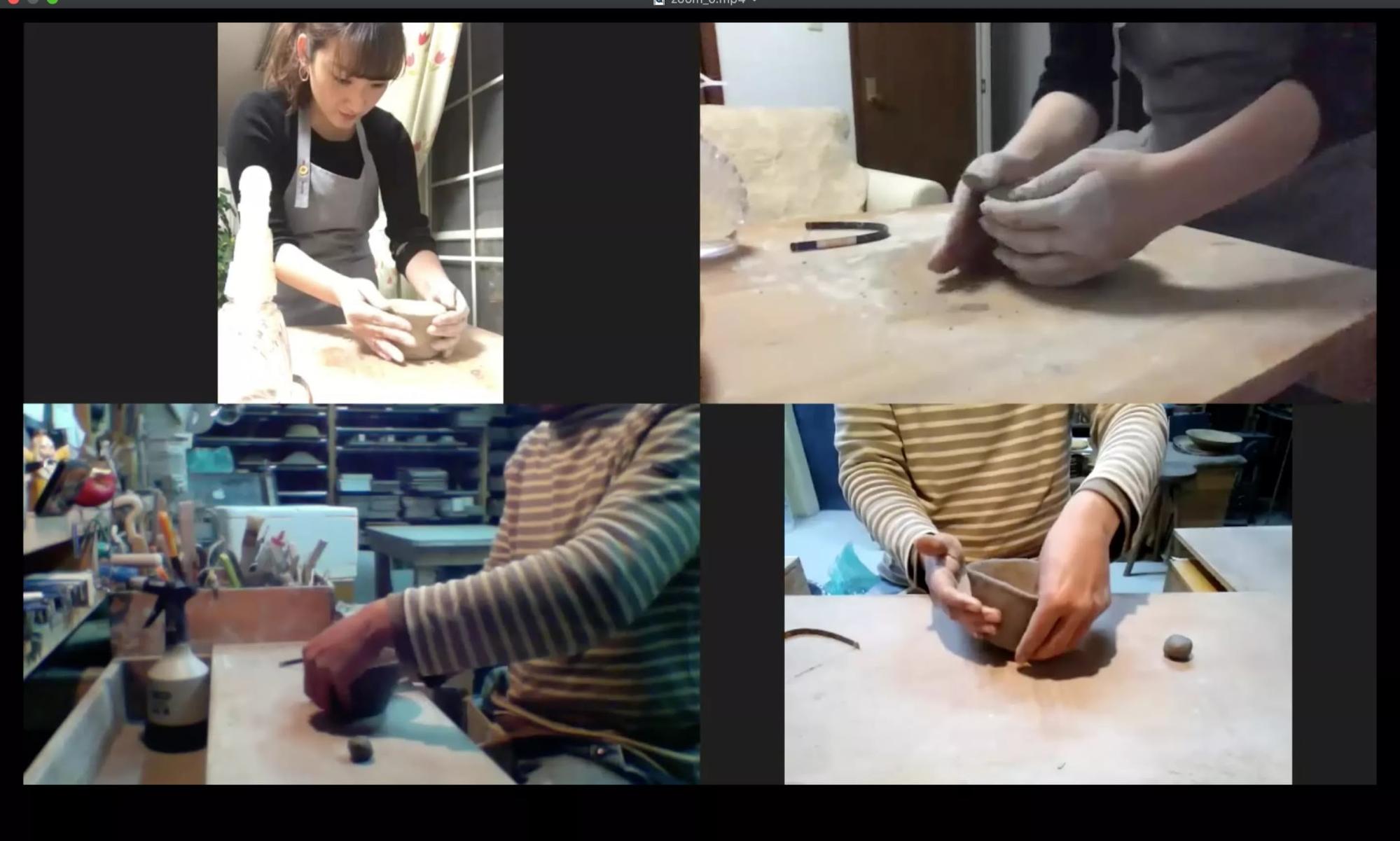

コロナ禍で笠間に人が訪れにくくなった時も、Keiさんは歩みを止めなかった。水戸出身のフリーランスディレクターからの誘いをもとに、オンライン陶芸教室を実施。自身の工房で開催していた陶芸教室を、ビデオチャットツールを利用して自宅にいる参加者と一緒に行うようリニューアルした企画だ。

実際のオンライン陶芸教室の様子。画面越しで技術を学びながら思い思いに作品を作り上げていく。

「通常の陶芸教室と異なり、笠間の土をお客さんの家に送るという作業が発生するのは面白かったですね。オンラインならではの取組みだなあと思いました」

また、参加者が自宅で成形した作品は、窯で焼き上げる必要があるので、Keiさんの工房まで持ってくるようお願いしている。こうすることで、笠間市に実際に足を運んでもらうことができ、笠間焼だけではない街の魅力も感じてもらえるのが、このワークショップの特徴ともいえるだろう。

自由な伝統を受け継ぐための課題

地域との関わりや新たな取組みなど、様々な交流を生み出すKeiさん。自身の活動のほか、笠間焼の課題についても考えている。それは窯業指導所卒業後の作家のキャリアについてだ。

「僕は窯業指導所を卒業後、青年海外協力隊に参加し、帰国後にはそのまま独立しました。一般的には陶芸家の下で、3年から5年ほど修行を積んでから独立するのがほとんどと言われていたのですが、近年は誰かの下で勉強することなく、独立している人も多いですね。それって『早く自分の色を出したい!』っていう希望もあるんですけど、何より修行先として受け入れてくれる場所が少なくなっているのも原因の一つだと考えています。

そのため僕は5年ほど前から陶芸大学校生をアルバイトとして、卒業後は弟子として受け入れることを始めました。昔からある『技は見て盗め』というかたちを現代風にアップデートすることで、陶芸家の仕事の仕方も今後変わっていくんじゃないかな、と思っています」

笠間焼はデザインや色味に縛りがなく、個々の作家の自由な作品を奨励してきた伝統があるため、作風の継承は難しい。しかし続けてKeiさんは「まあ、課題感というよりはただ僕がやってみたかっただけなんですけどね!」と笑った。その姿を見て、彼の発想の柔軟さとその人柄を垣間見ることができた。

Keiさんの手は数々の個性的な作品を生み出してきた

ものづくり、だけじゃない

最後に、「笠間の街をどんな人に知ってほしいか」を伺うと、こんな答えが返ってきた。

「『自分のアイディアを形にする』ことができる街なので、既にやりたいことが決まっている陶芸家にはオススメかな。自由にものづくりに取組んだり、そこでうまれた作品を広める環境もある。これって他にはなかなかないと僕は思っています。

だけど、それだけじゃもったいない。せっかくなら陶芸家以外の人と積極的に関わって、今までなかったひらめきを持ってほしいですね。いつかその行動がより良い作品づくりへつながると思うので。このメッセージをみて『僕だ!私だ!』と思った方はぜひ笠間へ遊びに来て下さい!お待ちしています」